Oggi è il 271° anniversario della morte di Jonathan Swift.

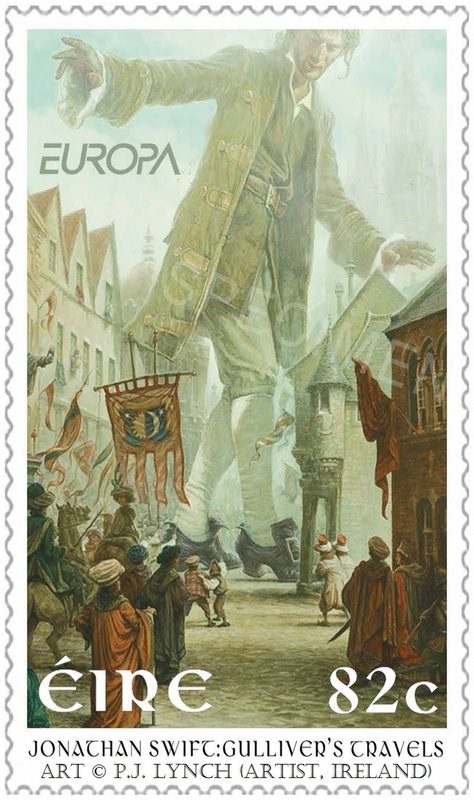

Lo scrittore e poeta irlandese, morto a Dublino il 19 ottobre 1745, è considerato tra i maestri della prosa satirica in lingua inglese e il suo romanzo I viaggi di Gulliver, ritenuto il suo capolavoro, è universalmente noto. Sono diversi i Paesi che hanno ricordato filatelicamente questo letterato dallo spirito decisamente anticonformista. In omaggio alla sua madrepatria per commemorarlo abbiamo scelto le due emissioni irlandesi del 1967 e del 2010. La prima è una serie di due valori emessi in occasione del terzo centenario della nascita dello scrittore. I soggetti rappresentati sono rispettivamente un busto di Swift con l’interno della cattedrale di S. Patrizio sullo sfondo (3 pence) e una scena del suo capolavoro che mostra Gulliver sovrastante l’esercito lillipuziano (1 scellino e 5 pence). Il secondo francobollo legato allo scrittore irlandese è un esemplare da 82 centesimi della serie di Europa Cept dedicata ai libri per ragazzi. Anche in questo caso il soggetto rappresentato è una scena del libro “I viaggi di Gulliver”.

CAPITOLO I.

L’autore parla in succinto della propria nascita, della propria famiglia e dei motivi che primieramente lo indussero a viaggiare, e come, avendo fatto naufragio, si salvasse a nuoto arrivando al paese di Lilliput, dove venne fatto prigioniero e trasportato nell’interno.

Mio padre era un piccolo possidente della contea di Nottingham, ed io ero il terzo dei suoi cinque figli. Avevo quattordici anni quando fui mandato a Cambridge, nel Collegio Emmanuele, ove studiai con molta diligenza. Ma dopo qualche tempo la mia famiglia non poté sostenere la spesa, tuttoché modesta, della mia pensione, sicché dovetti lasciare il collegio e sistemarmi a Londra presso il celebre chirurgo Giacomo Bates, dal quale rimasi quattro anni come apprendista. Ma io sentivo che il mio destino m’avrebbe portato a viaggiare per mare, sì che ogni piccola somma che mio padre buon’anima ogni tanto mi mandava, io l’impiegavo nello studio delle matematiche e della navigazione. Infine riuscii a cavar di sotto a mio padre, a mio zio e a qualche altro parente una quarantina di sterline, oltre alla promessa d’una pensione di trenta sterline all’anno, e con questi mezzi mi recai a Leida per laurearmi in medicina; ciò che feci dopo due anni e mezzo, ripromettendomene gran profitto nei miei futuri viaggi di lungo corso. Tornato in Inghilterra, ottenni, grazie alle raccomandazioni dell’ottimo signor Bates, il posto di chirurgo sulla Rondine comandata dal capitano Abramo Pannell, e per tre anni e mezzo viaggiai in Levante e altrove. Al mio ritorno decisi di stabilirmi a Londra; Bates m’incoraggiò in questa idea e mi presentò a parecchi dei suoi malati. Presi in affitto un quartierino in una casetta dell’Old Jewry e vi portai la mia giovane moglie, Maria Burton, seconda figlia di Edmondo Burton berrettaio nella via di Newgate; essa mi portò quattrocento sterline di dote. Due anni dopo morì il buon Bates; la mia clientela cominciò a scemare; le mie conoscenze si raffreddarono. La coscienza non mi permetteva di far uso dei mezzi scorretti di cui si valevano quasi tutti i miei colleghi; perciò preferii, dopo aver consultato mia moglie e alcuni amici, di rimbarcarmi. Fui successivamente chirurgo su due vascelli, e a forza di viaggi nelle Indie Orientali e Occidentali misi insieme, in sei anni, un gruzzoletto. Nelle ore d’ozio mi dedicavo alla lettura dei migliori autori antichi e moderni, poiché avevo sempre meco molti libri. Quando poi scendevo a terra, non trascuravo d’osservare i costumi dei vari popoli e d’impararne la lingua; ciò che mi costava pochissima fatica, in grazia della mia felice memoria. L’ultimo di questi viaggi mi diede però poco frutto; sicché io, disgustato, pensai di tornare a casa mia e restarvi in pace con mia moglie e coi miei figli. Lasciai Old Jewry per Fetter Lane e più tardi per il Wapping sperando di farmi una clientela di marinai. Inutile: gli affari non mi volevano andar bene. Dopo altri tre anni passati nell’attesa di un miglioramento che non veniva mai, accettai l’offerta lusinghiera fattami dal capitano Guglielmo Prichard, dell’Antilope, che stava per partire per i mari del Sud. C’imbarcammo a Bristol il 4 di maggio del 1699. Da principio la traversata s’annunziò eccellente. Ma quando fummo nei paraggi delle Indie Orientali (per non tediare il lettore salto a pié pari le circostanze anteriori e insignificanti del viaggio) fummo colti da una terribile tempesta, che ci respinse fino al nord-ovest della terra di Van Diemen. Eravamo allora a 30° e 2′ di latitudine sud. Dodici nostri marinai erano morti per la fatica e il cattivo nutrimento; gli altri erano esausti di forze. Il 5 novembre, che in quei paesi appartiene al principio dell’estate, con un cielo molto scuro, i marinai s’avvidero d’uno scoglio distante appena mezza gomena dal vascello; era troppo tardi per salvarci: il vento fortissimo ci spinse contro la roccia, e facemmo naufragio. In sei uomini riuscimmo a entrare in una scialuppa e a districarci dai rottami del vascello. Remammo disperatamente per tre ore, ma alla fine, non potendone più, ci abbandonammo in balìa dei flutti. Mezz’ora dopo, una raffica ci rovesciò in mare.

Non so che cosa sia accaduto dei miei compagni della scialuppa, e neppure di quelli che s’erano arrampicati sulla roccia o erano rimasti nel vascello; ma suppongo che siano morti tutti. Io nuotai qua e là, a casaccio: per mia fortuna, il vento e la risacca mi spingevano verso terra. Ogni tanto io lasciavo penzolare le gambe, nella speranza di toccare il suolo. Stavo già per darmi per vinto, quando il mio piede urtò contro il fondo; ma il declivio della costa era così lieve, che dovetti camminare circa un miglio nell’acqua prima di trovarmi sulla terra ferma. Calcolai che dovessero essere le otto e mezzo di sera, e la tempesta si era molto calmata. Feci un mezzo miglio intorno senza scoprire né case né traccia alcuna di abitanti, o forse ero troppo stanco per accorgermene. La fatica, l’aria afosa e una mezza pinta d’acquavite che avevo bevuto prima di lasciare il vascello mi fecero venire un gran sonno. Trovai un prato pulito e molle; mi vi sdraiai, e feci la più bella dormita che avessi mai fatto in vita mia, poiché mi svegliai dopo ben nove ore, quando il sole era già alto. Feci per alzarmi, ma non mi riuscì. Stavo sdraiato supino, con le braccia e le gambe aperte; e mi accorsi ch’esse erano attaccate fortemente al suolo; e lo stesso era dei miei capelli, che portavo lunghi, a zazzera. Vidi anche alcune sottilissime funicelle che mi giravano parecchie volte intorno al corpo, cominciando dal petto giù giù fino all’altezza delle coscie. Il sole era cocente, e siccome non potevo guardare che il cielo, i miei occhi n’erano offesi. Intorno a me udivo un rumore confuso, ma, stando così supino, non potevo scorgerne la causa. A un tratto sentii qualche cosa che si moveva sulla mia gamba sinistra, dalla quale, passando sul mio petto, mi saliva a poco a poco verso il mento. Guardando alla meglio da quella parte, vidi una creatura umana alta forse un sei pollici che aveva in mano un arco e una freccia e a tracolla un turcasso. Non meno di quaranta altri esseri della stessa specie tennero dietro al primo. Stupefatto, cominciai a gridare, e così forte che quegli omuncoli, presi dalla paura, scapparono; e seppi di poi che qualcuno d’essi si era ferito abbastanza gravemente nella fretta di precipitarsi dall’alto del mio corpo in terra. Però ritornarono subito, anzi uno d’essi ardì farsi avanti fino al punto di vedermi bene in faccia, e alzando le mani e gli occhi in segno di stupore, gridò con una vocina in falsetto, ma che io intesi benissimo: “Hekinah Degul!” Le stesse parole furono ripetute dagli altri, ma io allora non potevo comprenderne il senso. La mia posizione, invero, era piuttosto imbarazzante. Infine, con uno sforzo violento per liberarmi, riuscii a rompere le funicelle e a strappare i piccoli pioli che tenevano attaccato al suolo il mio braccio destro; al tempo stesso, con una forte scossa che mi fece provare un dolore indiavolato, potei allentare un po’ i legami che mi tenevano imprigionati i capelli dalla parte destra; così fui libero di voltarmi un po’ sul fianco. Allora quegli insetti umani scapparono a più non posso, prima che io potessi pigliarne uno, e si misero a strillare. Cessate le grida, sentii uno di loro comandare: “Tolgo Ponac!” Immediatamente mi sentii bucare la mano destra da più di cento frecce che pungevano come aghi. Fecero anche un’altra scarica in aria come i nostri bombardieri in Europa quando tirano le bombe: parecchie frecce mi dovettero cadere sul corpo, ma io non me ne accorsi; altre vennero a punzecchiarmi il viso che io difendevo alla meglio con la mano. Passata la grandinata, cercai da capo di liberarmi ed ecco allora un’altra scarica più grande che mai. Qualche omino cercò anche di ferirmi con la lancia; per fortuna indossavo una giacca di pelle di bufalo che non potevano bucare. Infine presi il partito di star fermo sino al tramonto del sole, sperando che di notte avrei potuto districare anche il braccio sinistro e liberarmi addirittura. Quanto agli abitanti, se erano tutti della statura di quelli che avevo visto, mi credevo capace di tener testa al più potente dei loro eserciti. Ma la fortuna voleva altrimenti. Quando gli ometti videro che stavo fermo, cessarono di bersagliarmi; ma il chiasso sempre crescente mi diceva che il loro numero aumentava. A due tese da me, in direzione del mio orecchio destro, sentii inoltre, per più di un’ora, come un rumore di gente che lavorasse. Infine voltai un po’ la testa da quella parte, per quanto me lo permisero i pioli e le cordicelle, e vidi una specie di palco alto un piede e mezzo, con due o tre scale per salirvi. Sul palco stavano quattro di quegli ometti, uno dei quali, fornito d’una certa aria di persona autorevole, mi fece un lungo discorso di cui non capii una parola. Prima di cominciare a parlare aveva gridato tre volte: “Langro Degul san!” (Seppi in seguito che cosa volevano dire codeste parole). Subito si fecero avanti cinquanta uomini e tagliarono gli spaghi dalla parte sinistra della mia testa, di modo che potei voltarmi a destra e osservare l’aspetto e gli atti dell’oratore. Era di mezza età e più alto degli altri tre che lo accompagnavano, due dei quali gli stavano ritti ai fianchi quasi per sorreggerlo e l’ultimo, che pareva un paggio, alto all’incirca come un mio dito, gli sorreggeva lo strascico del robone. L’oratore sosteneva assai bene la sua parte, e mi parve d’indovinare nel suo discorso prima le minacce, poi le promesse, non senza qualche accenno di compassione e di umanità. Io risposi poche parole con voce sommessa, alzando la mano e gli occhi verso il sole come per prenderlo a testimonio che morivo di fame, non avendo mangiato da un pezzo. Avevo infatti un tale appetito che non mi potei trattenere dal dimostrarlo in un modo, forse, poco educato, portandomi le dita alla bocca per far capire che avevo bisogno di cibo. Quell’Hurgo (seppi di poi che laggiù si chiamavano così i pezzi grossi) capì benissimo. Scese dal palco e mi fece appoggiare alle costole parecchie scale, sulle quali salirono un centinaio di uomini che s’incamminarono verso la mia bocca con altrettanti panieri pieni di vettovaglie, spedite lì per ordine del loro sovrano dopo la notizia del mio arrivo. Osservai che c’erano carni di vari animali, ma al gusto non mi riuscì di distinguerle. V’erano coscie, spalle, lombate che parevano di montone, ma più piccine di un’ala di lodola: sicché in un boccone ne mangiavo due o tre, insieme con tre pani grossi come palle di fucile. Mentre mi portavano tutta quella roba, quegli uomini manifestavano il più grande stupore e la maggiore ammirazione per il mio portentoso appetito. Feci un altro segno per indicare che avevo sete; ed essi, pensando che in proporzione di quanto avevo mangiato non mi sarebbe bastata una piccola quantità di bevanda, ricorsero a un ingegnoso ripiego: rotolarono bravamente una delle più grosse botti di vino che possedessero fino alla mia mano, poi la rizzarono e le tolsero la parte di sopra. Io la vuotai con un sorso perché conteneva appena una mezza pinta. Quel vino aveva un po’ il gusto del borgogna, ma era anche migliore. Me ne portarono un’altra botte e la bevvi, poi ne chiesi ancora, ma non ne avevano più. Dopo aver assistito a tutte queste meraviglie, essi si misero a gridare per l’allegrezza e a ballarmi sul petto, ripetendo continuamente le solite parole: “Hekinah Degul!”. Mi fecero segno di gettare a terra le due botti dopo avere avvertito la folla di allontanarsi gridando: “Borach Mivola!” Quando videro le due botti volare in aria fu un grande scoppio d’applausi. Confesso che mentre essi mi passeggiavano sul corpo ebbi più d’una volta la tentazione di pigliarne quaranta o cinquanta e scaraventarli in terra. Ma il ricordo delle bucature inflittemi e di quelle che potevan venire, senza contare la tacita promessa che io avevo loro fatta di non abusare della mia forza contro di loro, mi persuasero a star tranquillo, tanto più che mi ritenevo legato dalle leggi dall’ospitalità con un popolo che mi aveva rifocillato sì generosamente. Pure, faceva un bel vedere l’audacia di quei piccoli esseri che ardivano montarmi sul corpo e camminarvi, nonostante che una delle mie mani fosse libera. Non appena fui sazio, ecco comparirmi dinanzi un personaggio di primaria importanza, inviato dal re del paese. Sua eccellenza mi montò sopra un polpaccio, s’avanzò fino al mio viso, seguito da una dozzina di dignitari, e mi fece vedere le sue credenziali con tanto di sigillo reale, ficcandomele proprio sotto gli occhi. Egli mi fece un discorso che durò circa dieci minuti, calmo e risoluto, accennando ogni tanto verso la parte dell’orizzonte che ci stava di faccia. In quella direzione, a circa mezza lega, era posta la loro capitale, dove il re aveva deciso che io fossi trasportato. Risposi poche parole, ma non mi capirono; allora ricorsi ai segni e con la mano che avevo libera, passando sopra quei gentiluomini, mi toccai l’altra mano e la testa. Sua Eccellenza comprese che domandavo d’essere slegato, ma egli mi fece capire che sarei stato portato via così come mi trovavo, pure assicurandomi, con altri segni, che non mi sarebbe negato tutto ciò di cui abbisognassi. Feci di nuovo l’atto di rompere i miei legami, ma quando risentii sulle mani e sul viso, già gonfi, la puntura delle loro frecce, alcune delle quali m’erano rimaste confitte nella carne, mi mostrai rassegnato a sottomettermi in tutto, tanto più che il numero di quegli omettini cresceva ad ogni istante. Allora, l’Hurgo e il suo seguito si ritirarono con molti salamelecchi e con cera soddisfatta. Subito dopo, sentii un generale applauso intramezzato da frequenti grida di “Peplom Selan!”, e vidi alla mia sinistra un certo numero di persone occupate ad allentare le cordicelle in modo che io mi potessi voltare sul fianco destro per orinare, funzione che compii abbondantemente con gran gioia del popolo – il quale, indovinando i miei propositi, si ritirò in gran furia a destra e a sinistra per evitare il diluvio. Mi furon poi sfregati dolcemente il viso e le mani con un certo unguento odoroso, che in breve mi fece passare il dolore delle bucature; il benessere che ne seguì, unito agli effetti del cibo e del vino – in cui, come seppi più tardi, i medici avevano versato, per ordine dell’imperatore, un soporifico – mi fecero venire un gran sonno, che si prolungò per otto ore circa. Sembra che l’imperatore fosse stato avvertito, per mezzo di un corriere, del mio ritrovamento sulla spiaggia e che avesse deciso, col suo consiglio, di farmi legare nel modo che già sapete, il che era stato fatto durante la notte, mentre dormivo della grossa. Contemporaneamente si provvide all’invio di viveri e di bevande e si mandò a prendere una macchina capace di trasportarmi nella capitale dello stato. Quest’idea parrà temeraria e pericolosa, e forse nessun sovrano europeo avrebbe agito così; tuttavia credo che un simile provvedimento fosse non meno prudente che generoso, perché, se avessero cercato dì uccidermi durante il sonno, il dolore della prima ferita mi avrebbe svegliato, la collera mi avrebbe raddoppiato le forze e, rompendo ogni legame, avrei fatto una strage senza pietà dei miei assalitori. Quel popolo era specialmente esperto nelle scienze matematiche e meccaniche, a cui il sovrano accordava una benigna protezione. L’imperatore possedeva delle macchine ingegnosissime, alcune delle quali potevano trasportare i vascelli da guerra, lunghi perfino nove piedi, dalle foreste dove sono costruiti alla riva del mare. Si diede l’incarico a cinquecento fra ingegneri e falegnami di preparare una macchina di codesto genere, di grandezza bastevole per il mio trasporto. La macchina arrivò, e il rumore che io avevo sentito era dovuto al suo avvicinarsi. Era una carretta lunga sette piedi e larga quattro, posata su ventidue ruote e alta mezzo piede da terra. La collocarono parallelamente alla mia persona: ma il difficile fu di alzarmi per mettermivi sopra. Per questo scopo piantarono in terra ottanta pali, muniti di carrucole; mi passarono intorno alle braccia, alle gambe, al collo e al corpo delle forti strisce, a cui furono legate corde grosse come un buono spago da imballaggio, novecento uomini robusti tirarono le corde e così fui alzato, gettato sulla carretta e ivi fortemente legato. Durante tutto questo tempo io seguitai a dormire, sicché seppi soltanto più tardi ciò che mi avevano fatto. Infine, mille e cinquecento vigorosi cavalli mi trascinarono fino alla capitale che era distante un mezzo miglio dei nostri. Dopo quattr’ore eravamo sempre in viaggio, quando fui svegliato da un casetto abbastanza ridicolo. Mentre i conduttori si erano fermati per accomodare non so che cosa alla carretta, quattro o cinque giovincelli s’arrampicarono adagio adagio fin sulla mia faccia per la curiosità di vedere quali smorfie facessi dormendo. Ma uno di essi, che era ufficiale delle guardie, ebbe l’idea d’introdurmi la punta del suo spadone in fondo alla narice sinistra, producendomi così un solletico che mi fece fare tre starnuti. Essi si affrettarono a scendere quatti quatti, e soltanto tre settimane dopo seppi il motivo di quel mio brusco risveglio. La marcia forzata durò tutto il giorno, e la notte, durante il riposo del campo, cinquecento guardie vegliarono al mio fianco, metà con fiaccole e metà con archi e frecce per colpirmi qualora tentassi la fuga. All’alba riprendemmo il viaggio e arrivammo verso mezzogiorno a cento tese dalla capitale. Tutta la corte, compreso l’imperatore, era uscita dalle mura per venirmi a vedere; ma i grandi ufficiali impedirono a sua maestà di mettere a repentaglio la sua preziosa persona montandomi addosso. La carretta s’era fermata dinanzi a un antico tempio, il più grande, forse, di tutto l’impero; secondo la religione di quel popolo, esso era ritenuto sconsacrato perché qualche anno prima vi era stato commesso un delitto; così era spoglio d’ogni ornamento e serviva a ogni sorta di usi. Questo immenso edifizio doveva diventare il mio alloggio. La grande porta a nord era alta circa quattro piedi e larga due e da ciascun lato di essa v’era un finestrino largo sei pollici. A quello di sinistra i fabbri del re attaccarono le estremità di novantun catene, simili a quelle di cui in Europa si servono le signore per sostenere gli orologi, grosse circa altrettanto: l’altra estremità di ciascuna d’esse fu attaccata alla mia gamba sinistra con trentasei fermagli. Di fronte al tempio, a venti piedi di distanza, e al di là della strada maestra, stava una torre alta almeno cinque piedi. Lì doveva salire il re coi suoi principali cortigiani per contemplarmi senza che io lo vedessi. Dalla città intanto erano usciti forse più di centomila abitanti, attratti dalla curiosità di vedermi, e nonostante mi si facesse buona guardia, credo che almeno diecimila mi sarebbero montati sul corpo per mezzo di scale, se non fosse stato pubblicato un editto che lo vietava sotto pena di morte. Quando fui assicurato in modo da sembrare impossibile che io rompessi le mie catene, gli operai tagliarono tutti gli altri legami; e io potei alzarmi, ma ero in preda a una tal tristezza quale non avevo mai provata. Non so descrivere il chiasso e lo sbalordimento della folla quando mi videro in piedi a passeggiare. Poiché le catene che trattenevano la mia sinistra erano lunghe circa sei piedi, non solo potevo andare e venire, ma anche entrare carponi nella porta del tempio e stendermi nel suo interno.

Non so che cosa sia accaduto dei miei compagni della scialuppa, e neppure di quelli che s’erano arrampicati sulla roccia o erano rimasti nel vascello; ma suppongo che siano morti tutti. Io nuotai qua e là, a casaccio: per mia fortuna, il vento e la risacca mi spingevano verso terra. Ogni tanto io lasciavo penzolare le gambe, nella speranza di toccare il suolo. Stavo già per darmi per vinto, quando il mio piede urtò contro il fondo; ma il declivio della costa era così lieve, che dovetti camminare circa un miglio nell’acqua prima di trovarmi sulla terra ferma. Calcolai che dovessero essere le otto e mezzo di sera, e la tempesta si era molto calmata. Feci un mezzo miglio intorno senza scoprire né case né traccia alcuna di abitanti, o forse ero troppo stanco per accorgermene. La fatica, l’aria afosa e una mezza pinta d’acquavite che avevo bevuto prima di lasciare il vascello mi fecero venire un gran sonno. Trovai un prato pulito e molle; mi vi sdraiai, e feci la più bella dormita che avessi mai fatto in vita mia, poiché mi svegliai dopo ben nove ore, quando il sole era già alto. Feci per alzarmi, ma non mi riuscì. Stavo sdraiato supino, con le braccia e le gambe aperte; e mi accorsi ch’esse erano attaccate fortemente al suolo; e lo stesso era dei miei capelli, che portavo lunghi, a zazzera. Vidi anche alcune sottilissime funicelle che mi giravano parecchie volte intorno al corpo, cominciando dal petto giù giù fino all’altezza delle coscie. Il sole era cocente, e siccome non potevo guardare che il cielo, i miei occhi n’erano offesi. Intorno a me udivo un rumore confuso, ma, stando così supino, non potevo scorgerne la causa. A un tratto sentii qualche cosa che si moveva sulla mia gamba sinistra, dalla quale, passando sul mio petto, mi saliva a poco a poco verso il mento. Guardando alla meglio da quella parte, vidi una creatura umana alta forse un sei pollici che aveva in mano un arco e una freccia e a tracolla un turcasso. Non meno di quaranta altri esseri della stessa specie tennero dietro al primo. Stupefatto, cominciai a gridare, e così forte che quegli omuncoli, presi dalla paura, scapparono; e seppi di poi che qualcuno d’essi si era ferito abbastanza gravemente nella fretta di precipitarsi dall’alto del mio corpo in terra. Però ritornarono subito, anzi uno d’essi ardì farsi avanti fino al punto di vedermi bene in faccia, e alzando le mani e gli occhi in segno di stupore, gridò con una vocina in falsetto, ma che io intesi benissimo: “Hekinah Degul!” Le stesse parole furono ripetute dagli altri, ma io allora non potevo comprenderne il senso. La mia posizione, invero, era piuttosto imbarazzante. Infine, con uno sforzo violento per liberarmi, riuscii a rompere le funicelle e a strappare i piccoli pioli che tenevano attaccato al suolo il mio braccio destro; al tempo stesso, con una forte scossa che mi fece provare un dolore indiavolato, potei allentare un po’ i legami che mi tenevano imprigionati i capelli dalla parte destra; così fui libero di voltarmi un po’ sul fianco. Allora quegli insetti umani scapparono a più non posso, prima che io potessi pigliarne uno, e si misero a strillare. Cessate le grida, sentii uno di loro comandare: “Tolgo Ponac!” Immediatamente mi sentii bucare la mano destra da più di cento frecce che pungevano come aghi. Fecero anche un’altra scarica in aria come i nostri bombardieri in Europa quando tirano le bombe: parecchie frecce mi dovettero cadere sul corpo, ma io non me ne accorsi; altre vennero a punzecchiarmi il viso che io difendevo alla meglio con la mano. Passata la grandinata, cercai da capo di liberarmi ed ecco allora un’altra scarica più grande che mai. Qualche omino cercò anche di ferirmi con la lancia; per fortuna indossavo una giacca di pelle di bufalo che non potevano bucare. Infine presi il partito di star fermo sino al tramonto del sole, sperando che di notte avrei potuto districare anche il braccio sinistro e liberarmi addirittura. Quanto agli abitanti, se erano tutti della statura di quelli che avevo visto, mi credevo capace di tener testa al più potente dei loro eserciti. Ma la fortuna voleva altrimenti. Quando gli ometti videro che stavo fermo, cessarono di bersagliarmi; ma il chiasso sempre crescente mi diceva che il loro numero aumentava. A due tese da me, in direzione del mio orecchio destro, sentii inoltre, per più di un’ora, come un rumore di gente che lavorasse. Infine voltai un po’ la testa da quella parte, per quanto me lo permisero i pioli e le cordicelle, e vidi una specie di palco alto un piede e mezzo, con due o tre scale per salirvi. Sul palco stavano quattro di quegli ometti, uno dei quali, fornito d’una certa aria di persona autorevole, mi fece un lungo discorso di cui non capii una parola. Prima di cominciare a parlare aveva gridato tre volte: “Langro Degul san!” (Seppi in seguito che cosa volevano dire codeste parole). Subito si fecero avanti cinquanta uomini e tagliarono gli spaghi dalla parte sinistra della mia testa, di modo che potei voltarmi a destra e osservare l’aspetto e gli atti dell’oratore. Era di mezza età e più alto degli altri tre che lo accompagnavano, due dei quali gli stavano ritti ai fianchi quasi per sorreggerlo e l’ultimo, che pareva un paggio, alto all’incirca come un mio dito, gli sorreggeva lo strascico del robone. L’oratore sosteneva assai bene la sua parte, e mi parve d’indovinare nel suo discorso prima le minacce, poi le promesse, non senza qualche accenno di compassione e di umanità. Io risposi poche parole con voce sommessa, alzando la mano e gli occhi verso il sole come per prenderlo a testimonio che morivo di fame, non avendo mangiato da un pezzo. Avevo infatti un tale appetito che non mi potei trattenere dal dimostrarlo in un modo, forse, poco educato, portandomi le dita alla bocca per far capire che avevo bisogno di cibo. Quell’Hurgo (seppi di poi che laggiù si chiamavano così i pezzi grossi) capì benissimo. Scese dal palco e mi fece appoggiare alle costole parecchie scale, sulle quali salirono un centinaio di uomini che s’incamminarono verso la mia bocca con altrettanti panieri pieni di vettovaglie, spedite lì per ordine del loro sovrano dopo la notizia del mio arrivo. Osservai che c’erano carni di vari animali, ma al gusto non mi riuscì di distinguerle. V’erano coscie, spalle, lombate che parevano di montone, ma più piccine di un’ala di lodola: sicché in un boccone ne mangiavo due o tre, insieme con tre pani grossi come palle di fucile. Mentre mi portavano tutta quella roba, quegli uomini manifestavano il più grande stupore e la maggiore ammirazione per il mio portentoso appetito. Feci un altro segno per indicare che avevo sete; ed essi, pensando che in proporzione di quanto avevo mangiato non mi sarebbe bastata una piccola quantità di bevanda, ricorsero a un ingegnoso ripiego: rotolarono bravamente una delle più grosse botti di vino che possedessero fino alla mia mano, poi la rizzarono e le tolsero la parte di sopra. Io la vuotai con un sorso perché conteneva appena una mezza pinta. Quel vino aveva un po’ il gusto del borgogna, ma era anche migliore. Me ne portarono un’altra botte e la bevvi, poi ne chiesi ancora, ma non ne avevano più. Dopo aver assistito a tutte queste meraviglie, essi si misero a gridare per l’allegrezza e a ballarmi sul petto, ripetendo continuamente le solite parole: “Hekinah Degul!”. Mi fecero segno di gettare a terra le due botti dopo avere avvertito la folla di allontanarsi gridando: “Borach Mivola!” Quando videro le due botti volare in aria fu un grande scoppio d’applausi. Confesso che mentre essi mi passeggiavano sul corpo ebbi più d’una volta la tentazione di pigliarne quaranta o cinquanta e scaraventarli in terra. Ma il ricordo delle bucature inflittemi e di quelle che potevan venire, senza contare la tacita promessa che io avevo loro fatta di non abusare della mia forza contro di loro, mi persuasero a star tranquillo, tanto più che mi ritenevo legato dalle leggi dall’ospitalità con un popolo che mi aveva rifocillato sì generosamente. Pure, faceva un bel vedere l’audacia di quei piccoli esseri che ardivano montarmi sul corpo e camminarvi, nonostante che una delle mie mani fosse libera. Non appena fui sazio, ecco comparirmi dinanzi un personaggio di primaria importanza, inviato dal re del paese. Sua eccellenza mi montò sopra un polpaccio, s’avanzò fino al mio viso, seguito da una dozzina di dignitari, e mi fece vedere le sue credenziali con tanto di sigillo reale, ficcandomele proprio sotto gli occhi. Egli mi fece un discorso che durò circa dieci minuti, calmo e risoluto, accennando ogni tanto verso la parte dell’orizzonte che ci stava di faccia. In quella direzione, a circa mezza lega, era posta la loro capitale, dove il re aveva deciso che io fossi trasportato. Risposi poche parole, ma non mi capirono; allora ricorsi ai segni e con la mano che avevo libera, passando sopra quei gentiluomini, mi toccai l’altra mano e la testa. Sua Eccellenza comprese che domandavo d’essere slegato, ma egli mi fece capire che sarei stato portato via così come mi trovavo, pure assicurandomi, con altri segni, che non mi sarebbe negato tutto ciò di cui abbisognassi. Feci di nuovo l’atto di rompere i miei legami, ma quando risentii sulle mani e sul viso, già gonfi, la puntura delle loro frecce, alcune delle quali m’erano rimaste confitte nella carne, mi mostrai rassegnato a sottomettermi in tutto, tanto più che il numero di quegli omettini cresceva ad ogni istante. Allora, l’Hurgo e il suo seguito si ritirarono con molti salamelecchi e con cera soddisfatta. Subito dopo, sentii un generale applauso intramezzato da frequenti grida di “Peplom Selan!”, e vidi alla mia sinistra un certo numero di persone occupate ad allentare le cordicelle in modo che io mi potessi voltare sul fianco destro per orinare, funzione che compii abbondantemente con gran gioia del popolo – il quale, indovinando i miei propositi, si ritirò in gran furia a destra e a sinistra per evitare il diluvio. Mi furon poi sfregati dolcemente il viso e le mani con un certo unguento odoroso, che in breve mi fece passare il dolore delle bucature; il benessere che ne seguì, unito agli effetti del cibo e del vino – in cui, come seppi più tardi, i medici avevano versato, per ordine dell’imperatore, un soporifico – mi fecero venire un gran sonno, che si prolungò per otto ore circa. Sembra che l’imperatore fosse stato avvertito, per mezzo di un corriere, del mio ritrovamento sulla spiaggia e che avesse deciso, col suo consiglio, di farmi legare nel modo che già sapete, il che era stato fatto durante la notte, mentre dormivo della grossa. Contemporaneamente si provvide all’invio di viveri e di bevande e si mandò a prendere una macchina capace di trasportarmi nella capitale dello stato. Quest’idea parrà temeraria e pericolosa, e forse nessun sovrano europeo avrebbe agito così; tuttavia credo che un simile provvedimento fosse non meno prudente che generoso, perché, se avessero cercato dì uccidermi durante il sonno, il dolore della prima ferita mi avrebbe svegliato, la collera mi avrebbe raddoppiato le forze e, rompendo ogni legame, avrei fatto una strage senza pietà dei miei assalitori. Quel popolo era specialmente esperto nelle scienze matematiche e meccaniche, a cui il sovrano accordava una benigna protezione. L’imperatore possedeva delle macchine ingegnosissime, alcune delle quali potevano trasportare i vascelli da guerra, lunghi perfino nove piedi, dalle foreste dove sono costruiti alla riva del mare. Si diede l’incarico a cinquecento fra ingegneri e falegnami di preparare una macchina di codesto genere, di grandezza bastevole per il mio trasporto. La macchina arrivò, e il rumore che io avevo sentito era dovuto al suo avvicinarsi. Era una carretta lunga sette piedi e larga quattro, posata su ventidue ruote e alta mezzo piede da terra. La collocarono parallelamente alla mia persona: ma il difficile fu di alzarmi per mettermivi sopra. Per questo scopo piantarono in terra ottanta pali, muniti di carrucole; mi passarono intorno alle braccia, alle gambe, al collo e al corpo delle forti strisce, a cui furono legate corde grosse come un buono spago da imballaggio, novecento uomini robusti tirarono le corde e così fui alzato, gettato sulla carretta e ivi fortemente legato. Durante tutto questo tempo io seguitai a dormire, sicché seppi soltanto più tardi ciò che mi avevano fatto. Infine, mille e cinquecento vigorosi cavalli mi trascinarono fino alla capitale che era distante un mezzo miglio dei nostri. Dopo quattr’ore eravamo sempre in viaggio, quando fui svegliato da un casetto abbastanza ridicolo. Mentre i conduttori si erano fermati per accomodare non so che cosa alla carretta, quattro o cinque giovincelli s’arrampicarono adagio adagio fin sulla mia faccia per la curiosità di vedere quali smorfie facessi dormendo. Ma uno di essi, che era ufficiale delle guardie, ebbe l’idea d’introdurmi la punta del suo spadone in fondo alla narice sinistra, producendomi così un solletico che mi fece fare tre starnuti. Essi si affrettarono a scendere quatti quatti, e soltanto tre settimane dopo seppi il motivo di quel mio brusco risveglio. La marcia forzata durò tutto il giorno, e la notte, durante il riposo del campo, cinquecento guardie vegliarono al mio fianco, metà con fiaccole e metà con archi e frecce per colpirmi qualora tentassi la fuga. All’alba riprendemmo il viaggio e arrivammo verso mezzogiorno a cento tese dalla capitale. Tutta la corte, compreso l’imperatore, era uscita dalle mura per venirmi a vedere; ma i grandi ufficiali impedirono a sua maestà di mettere a repentaglio la sua preziosa persona montandomi addosso. La carretta s’era fermata dinanzi a un antico tempio, il più grande, forse, di tutto l’impero; secondo la religione di quel popolo, esso era ritenuto sconsacrato perché qualche anno prima vi era stato commesso un delitto; così era spoglio d’ogni ornamento e serviva a ogni sorta di usi. Questo immenso edifizio doveva diventare il mio alloggio. La grande porta a nord era alta circa quattro piedi e larga due e da ciascun lato di essa v’era un finestrino largo sei pollici. A quello di sinistra i fabbri del re attaccarono le estremità di novantun catene, simili a quelle di cui in Europa si servono le signore per sostenere gli orologi, grosse circa altrettanto: l’altra estremità di ciascuna d’esse fu attaccata alla mia gamba sinistra con trentasei fermagli. Di fronte al tempio, a venti piedi di distanza, e al di là della strada maestra, stava una torre alta almeno cinque piedi. Lì doveva salire il re coi suoi principali cortigiani per contemplarmi senza che io lo vedessi. Dalla città intanto erano usciti forse più di centomila abitanti, attratti dalla curiosità di vedermi, e nonostante mi si facesse buona guardia, credo che almeno diecimila mi sarebbero montati sul corpo per mezzo di scale, se non fosse stato pubblicato un editto che lo vietava sotto pena di morte. Quando fui assicurato in modo da sembrare impossibile che io rompessi le mie catene, gli operai tagliarono tutti gli altri legami; e io potei alzarmi, ma ero in preda a una tal tristezza quale non avevo mai provata. Non so descrivere il chiasso e lo sbalordimento della folla quando mi videro in piedi a passeggiare. Poiché le catene che trattenevano la mia sinistra erano lunghe circa sei piedi, non solo potevo andare e venire, ma anche entrare carponi nella porta del tempio e stendermi nel suo interno.